毎年大好評の「南北朝・菊池一族歴史街道スタンプラリー」。

お待たせしました!第4弾のスタートです!!

私たち南北朝・菊池一族歴史街道推進連絡協議会(福岡県久留米市、八女市、小郡市、うきは市、大刀洗町、熊本県菊池市)の地域には、南北朝時代の史跡・戦跡のほか、地域の歴史やその影響を後世まで伝える歴史や文化が残ります。また、その風土が育んだ新鮮で美味しい農産物など、地域ならではの魅力がたっぷり詰まっています。

今回厳選したスポット周辺にも、見どころ食べどころが数多くあります。スタンプを集めながら、地域の魅力に触れる小さな旅をお楽しみください。歴史や文化だけではない、素敵な何かと出合えるはずです。

今回も集めたスタンプの数に応じて、各市町の特産品や日本三大合戦の一つに数えられる「筑後川の戦い」の陣図をデザインした「晴雨兼用遮光UV折畳傘」が、合計100名様に当たります!陣図をデザインした特製グッズも今回で4種類目。ご常連の方は、陣図コレクションが増えることを楽しみに、当選目指して巡ってください。もちろん初めての皆さまも大歓迎です!!

さあスポットそれぞれの魅力・楽しさを探しに、いざ出陣!!

各市町イチ押しの史跡を紹介する6種類の「史跡カード」も、引き続き配布しています。配布場所などは、下記URLに掲載しています。スタンプラリーついでに、こちらもぜひ集めてくださいね。

https://www.city.kikuchi.lg.jp/ichizoku/article/view/2101/10465.html

※スタンプラリーへの参加は無料ですが、通信料および移動に必要な経費は参加者負担となります。

※ご利用の端末、ブラウザによってスタンプラリーWEBサイトが正しく作動しない場合があります。

※GPSの精度によって誤差が生じるため、場所によっては地図上で現在位置がずれる可能性があります。GPSの精度による誤差等にて生じた一切の責任は負いかねますのでご了承ください。

※このスタンプラリーでは、GPSによる位置情報を常に取得するため、端末の電池を多く消耗します。充電、予備のバッテリーの携帯など電池に余裕を持たせてご参加ください。

ツアーの参加にはアプリが必要です。アプリをインストールしてツアーコード「14884」で検索してください。

アプリを利用すると、デジタルスタンプラリーやフォトブックなどが楽しめます。事故やケガに備えて100円で最大1億円の保険も加入できます。

浮島厳島神社(江島明神神社・菊池神社)

福岡県久留米市

慶長10(1605)年、肥後菊池氏の末裔、菊池十左衛門(のち惣右衛門と改名)は、菊池家が没落した後は各地を流浪し、三潴郡江島村(現久留米市城島町)の江嶋石見の家に寄寓していました。

十左衛門は近くにある筑後川の中州の開拓を思い立ち、まずは英彦山の僧に占ってもらったところ、「開発は成功する」との神託を受けました。意を決した十左衛門は早速その中州に葭を植え付け、開拓に着手しています。ところが、この筑後川の中州は、筑後国と肥前国の境界が確定していない場所で、佐賀藩も「林慶(りんけい)島」と呼び、佐賀藩の領地と考えていた場所だったのです。そのため佐賀領の人々は作業を妨害し、争論となりました。

菊池十左衛門は中州を「江島新島」と呼んで手入れを怠らず、筑後国領主の田中吉政に「葭野銀」という税を納めて保護を受け、肥前側が干渉できないようにしました。

慶長15(1610)年、十左衛門は堤防や排水路を造り、土地を嵩上げするなど本格的な開拓に着手しました。元和3(1617)年になると一族と共に移住して村をつくり、「有喜島(うきしま)」と名付けました。

元和6(1620)年、田中家が廃絶し、有馬家が筑後国10郡のうち北部8郡を領する久留米藩主となりました。翌7年有馬家入国時の調べでは、浮島には18軒が居住しています。その後も開発は進み、寛永年間(1624~1643)になると村高は380石にまで増加しました。その頃に郡内を巡回した三潴郡代の有馬織部は、「浮島村」と文字を改めさせています。

また、浮島村と肥前領崎村(現佐賀県神埼市千代田町)との境の川に出来た干潟をめぐっても紛争がありましたが、ここでも十左衛門は干潟を久留米藩の葭場として一歩も譲らず、領地を守り抜いています。

十左衛門は浮島村庄屋に任命され、寛永19(1642)年に61歳で亡くなりましたが、子孫も代々庄屋を勤めています。特に三代目の惣右衛門は、十左衛門が守り抜いた肥前領崎村との境の葭場を開墾して耕作地とし、肥後国長洲納戸から塩船の船頭であった九左衛門を招いて土着させ、小島地区ができました。

十左衛門の百回忌を迎える寛保元(1742)年、浮島村の人々は、村の開拓者である十左衛門を、神として氏神の厳島神社境内に祀る事を藩に願い出ました。願いは認められ、江島明神神社(別名 菊池神社・江島霊社)が建立されました。

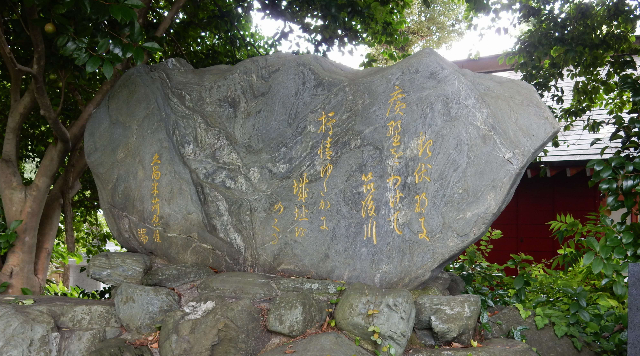

久留米城跡(赤星端先生歌碑)

福岡県久留米市

久留米城は、永正年間(1504~21)頃、筑後川氾濫原の「鷺ノ原」と呼ばれた湿地帯の中に所在する、小竹が鬱蒼とした丘に在地の豪族が城を築き、「笹原城」と称したと伝わります。この城は間もなく廃城となりましたが、天文年間の始め頃、御井の郡司某が再び城郭を構えたとされます。

天文2(1533)年1月、大内氏の家臣、陶興房は筑後へ進攻し、大友家家臣の豊饒美作(ぶにょうみまさか)入道が在番する久留米城や安武城(海津城)を落城させ、さらに肥前へ進攻しています。

天正元(1573)年頃、軍事力も有する高良山の宗教勢力のトップである座主を勤めていた良寛上人は、弟の麟圭を久留米城主としました。天正6(1578)年の耳川の合戦によって、大友氏の勢力が衰退したことを契機として、良寛は大友方、麟圭は龍造寺方に分かれ、両者の攻防の最前線として、麟圭が籠る久留米城をめぐり激しい攻防戦が行われました。天正13(1585)年、大友方を率い勢力回復に尽力していた立花道雪が病死すると、大友方は筑後から撤退し、この争いは一旦、龍造寺・島津方に属した麟圭が勝利しました。しかし、同15(1587)年、豊臣秀吉が九州を平定すると、麟圭をはじめ、筑後の国人たちの領地は全て没収され、国人たちは衰退しています。

秀吉の命により新たに久留米城主となったのは、毛利元就の末子で、小早川隆景の養子となった小早川秀包です。秀包は久留米城を改修し、東向きの城としました。城内には豊臣秀吉から大坂城の一部を拝領した「大坂書院」があり、内部は長谷川等伯の画で装飾されていたと伝わります。また、秀包は黒田如水や義父大友宗麟の影響を受けたキリスト教徒であり、ルイス・フロイスらの布教活動を許して、城下には教徒7,000人と2つの教会があったとイエズス会に報告されています。

慶長5(1600)年、関ヶ原の合戦が起こると、秀包は毛利家の一員として西軍に属し、合戦に勝利した徳川家康から秀包をはじめ、立花宗茂・筑紫広門ら筑後を領した大名は全て領地を没収され、秀包も間もなく長州で病没しています。

関ヶ原合戦後、敗軍となった西軍の中心人物、石田三成を捕らえた功績により、三河国岡崎城主10万石の田中吉政には、筑後一国32万石余が与えられました。

田中吉政は柳川城を本城として、領内の7~10ヶ所に支城を置きました。久留米城もその一つで嫡子の主膳正を配し、城島城・榎津城と共に肥前との国境を守備させています。主膳正は若くして亡くなり、家老の坂本和泉が久留米城の城番を勤めたとされますが、元和元(1615)年に出された一国一城令を受け、久留米城は廃城となっています。田中吉政没後、二代藩主となった忠政には嗣子がおらず、元和6(1620)年に忠政が没すると、田中家も廃家となりました。

その後、筑後国は北部21万石分を有馬豊氏、南部の11万石分を立花宗茂に分割して与えられ、有馬豊氏は翌年丹波福知山から久留米入りしました。ところが久留米城は廃城となっており、豊氏は藩内の有力者の家に寄宿せざるを得ない状況でした。

豊氏は久留米城の再建と城下町の大改造に取り組み、約70年後、第4代藩主の時代に完成しています。以後11代の歴代藩主が久留米藩を治め、明治を迎えました。

久留米城は明治初期に解体処分とされましたが、有志の尽力で本丸は残り、現在は5柱の藩主を祭神とした篠山神社、藩主有馬家ゆかりの歴史資料や美術工芸品を公開する有馬記念館が所在しています。

玉水山大円寺と星野村資料館

福岡県八女市

大円寺は、後醍醐天皇の皇子である懐良親王のゆかりの寺として知られています。親王は幼い頃に征西将軍に任命され、九州平定を命じられました。延元3(1338)年、伊勢の大湊を出航して瀬戸内海を渡り、讃岐から忽那島(現松山市)へと上陸。その後、九州への渡航の機会を窺いながら3年間滞在しました。興国3(1342)年には、薩摩の谷山城(現鹿児島市)に入り、さらに6年間を過ごした後、最終的に菊池城(現菊池市)へ到着します。

九州平定を目指して戦いを続けた懐良親王は、正平14(1359)年夏の大保原の戦い(大原合戦、筑後川の戦い)で菊池武光らの奮戦によって勝利を収めました。これにより南朝方の勢力を固め、2年後には大宰府に征西府を設置します。この期間は、九州南朝方の最盛期となりました。

しかし、文中元(1372)年には九州探題・今川了俊に敗れ、大宰府から高良山へ撤退。その後も厳しい状況に直面し、文中3(1374)年には高良山も陥落。征西府は肥後菊池城へと移ることになります。この頃、懐良親王は征西将軍職を良成親王に譲ったとされています。天授3(1377)年、懐良親王は菊池城を後にして、大円寺へ入られました。それから弘和3(1383)年に薨去(こうきょ)されるまでの6年間、信仰の日々を送られました。大円寺の襖の下張りからは、菊と桐の御紋が見つかり、これは親王在住の証拠として伝えられています。

現在、大円寺は懐良親王の位牌を安置する寺院であると同時に、星野氏累代の菩提所(ぼだいしょ)となっています。歴史と信仰を刻むこの寺は、懐良親王の足跡を今に伝える貴重な場所です。

八女市矢部地区観光物産交流施設「杣のさと」

福岡県八女市

八女市黒木町から国道442号線を東に進み、黒岩隧道のトンネルを抜けると八女市矢部村に到着します。日向神ダムや桜の名所として知られる矢部村は、八女津媛神社や良成親王墓がある大杣公園など、歴史豊かな場所としても知られています。

トンネルから約10分ほどで八女市矢部地区観光物産交流施設「杣のさと」に着きます。

パンフレット等で観光情報を得られる多目的ルームや、飲食スペースと物産販売所がある矢部村のおもてなしの場です。矢部川を望むテラス席があり、休憩所としてご利用できます。

紅葉の名所八女津媛神社、大杣公園の良成親王墓を見学される際には、杣のさとを拠点に矢部村各地をぜひご訪問ください。近くには、全7棟平屋造りの高級感溢れる離れ宿、奥八女別邸やべのもりや、矢部中学校の旧校舎を利用して、矢部の教育沿革、民俗文化や郷土芸能、世界子ども愛樹祭コンクールに寄せられた作品等の展示を行う杣のふるさと文化館、福岡県の最高峰である釈迦岳があります。

良成親王の命日とされる10月8日には大杣公園祭、11月の第3土日には、子どもたちによる八女津媛神社の浮立が公開されます。

小郡市埋蔵文化財調査センター

福岡県小郡市

小郡市埋蔵文化財調査センター(古代体験館おごおり)は、市内の遺跡から出土した資料や歴史資料・民俗資料の調査・整理・収蔵を行い、また、展示室や体験学習室を設けて様々なイベントを行う施設です。

館内では、南朝正平14年・北朝延文4年(1359)に懐良親王・菊池武光らの征西府軍(南朝方)と少弐頼尚軍(北朝方)がくり広げた大保原合戦(大原合戦、筑後川の戦い)を描いた屏風なども収蔵・展示しています。

東野校区コミュニティセンター(ひまわり館東野)

福岡県小郡市

小郡市内8カ所あるコミュニティセンターのうちの1つ。建設に先立って発掘調査を行ったところ、14世紀半ばから15世紀初頭の大型区画溝や井戸などが発見されました(三沢寺小路遺跡)。

中世小郡の遺跡は12世紀初頭から15世紀初頭にかけて展開しますが、大保原合戦(大原合戦、筑後川の戦い)のあった14世紀中ごろに画期が見られます。三沢寺小路遺跡はこの時期の前後を通して営みを続けており、合戦後の地域再興の中心であったと考えられます。

正平塔

福岡県うきは市

この塔を建立した調衆(しらべしゅう)一門は、黒木助能(すけよし)を始祖とする星野氏、黒木氏、川崎氏の三氏の総称で、なかでも星野氏は耳納山の複数の山城を拠点として吉井周辺を支配していました。南北朝の戦乱時には、肥後の菊池氏と征西将軍懐良親王を奉じて南朝に尽くしました。北朝の武家側とは幾度も戦い、多くの生命が失われました。なかでも正平14(1359)年の大原合戦(大保原合戦、筑後川の戦い)は、両軍最大の激戦で双方とも多数の戦没者が出ました。これらの戦いで散華した両軍将士の霊を供養するため、この塔が建立されました。(うきは市指定史跡)

熊野神社(福益)

福岡県うきは市

鎌倉時代の貞永元(1232)年、生葉郡の領主星野氏が紀州熊野権現を勧請したもので、後鳥羽上皇恩賜の品と言われる楽面(素戔嗚尊鬼之面・春日の作と伝わる)を奉納しました。

星野氏は、黒木助能(すけよし)を始祖とする調衆(しらべしゅう:星野氏、黒木氏、川崎氏の三氏の総称)の一門で、耳納山の複数の山城を拠点として吉井周辺を支配していました。南北朝の戦乱時には、肥後の菊池氏とともに征西将軍懐良親王を奉じて南朝に尽くしました。

菊池氏20代持朝が、社殿を修復したことがわかる棟札が残っています。

菊池武光公銅像(大刀洗公園)

福岡県三井郡

大刀洗川のほとりに広がる大刀洗公園。その中央部に菊池武光の銅像が大刀洗川を見下ろすようにそびえ立っています。昭和12年に立てられたこの像は、全国的にも珍しい下馬した姿で、今まさに太刀を洗わんとするかのようです。

馬の胴体や台座の傷跡は、陸軍大刀洗飛行場を標的とした大刀洗空襲の際の機銃掃射や爆撃によるものと伝わります。

自身が激戦を繰り広げたこの地が再び戦禍に巻き込まれる様を、武光はどのような思いで見つめていたのでしょうか。

本郷高良玉垂神社

福岡県三井郡

建久元(1190)年、筑前高祖城主原田種直の子種朝が三原氏を継ぎ、三原城に入城しました。このとき筑前筥崎宮に願い出て、高良新宮の神霊を分祀し城内に奉り、三原城の守護神としました。

三原氏は、鎌倉時代には護良親王の命で九州探題を攻め、延元元(1336)年の多々良浜の戦いでは、足利尊氏勢を迎え撃つなど宮方として尽力しています。この戦いに敗れた菊池武敏(武光の兄)は、三原朝種に護られて三原城に逃げ込みました。

延元3(1338)年、城中では兵火にかかる恐れがあるとして、三原種昭が現在の地に奉祀し、相殿に八幡神、住吉神を合祀しました。

境内には庚申尊神・猿田彦大神などの石碑や各種の神々も奉られ、現在に至るまで三原郡の宗廟として、また、この地方の鎮守の宮として尊崇されています。

神門は、入母屋屋根の八脚門で、左右に木像を祀る随神門の形式で文化4(1807)年の建造です。

本殿は、全面に庇を付けて屋根を葺きおろす三間社流造の形式で天保14(1842)年の建造です。

大刀洗町内では数少ない神門が残る神社として貴重なものです。

北宮阿蘇神社

熊本県菊池市

北宮阿蘇神社は、菊池川の北岸にあり令和6年2月21日に国史跡に指定された「菊池氏遺跡」の構成要素の一つです。

現在、菊池の神社といえば菊池神社が有名ですが、菊池一族が活躍した当時、氏神として心の拠り所だったのは、この北宮阿蘇神社でした。菊池神社は、菊池一族を祀るために明治3年に創建された「新宮さん」です。

『肥後国誌』には、永和4年に16代武政が勧請したと記されていますが、永和4年は北朝方年号で、南朝方年号では天授4年、西暦では1378年に当たります。武政は、文中3(1374)年に亡くなっていますので、これは17代武朝の時代になります。

菊池一族と阿蘇大宮司家のつながりは非常に強いもので、15代武光も数カ所に阿蘇神社を勧請しているようです。特に南朝が劣勢に立たされる武朝の時代、南朝方としてともに戦った阿蘇惟武(天授3年の肥前蜷打での激戦で討死)たちは、心から信頼できる貴重な存在だったのでしょう。

武朝を大願主とする男神5躯、女神5躯からなる木像男女神坐像(県指定重要文化財)も残されており、この神社が一族の氏神として祭祀の拠点となっていたことがうかがえます。

さて、ここからはその他のお楽しみをご紹介。

【光善寺】

神社前の道を東へ徒歩5分ほどの左手に光善寺があります。ここは菊池氏19代持朝の墓所です。持朝は、豊後の大友氏と敵対し、肥後・筑後の守護として勢力拡大を図りましたが、一族内の争いなどにより念願を果たせないまま38歳で亡くなりました。

【3つの足湯】

スポット巡りの一休みに最適な足湯。美人の湯として有名な菊池温泉の源泉かけ流しの贅沢な足湯で、ほのかに湯の香りが漂います。温泉を気軽に楽しめる足湯巡りはいかがですか?

① 菊池武光の勇壮な騎馬像があるふるさと創生市民広場には、2つ並んで足湯があります。湯ったりと休憩したら、隣の観光物産館ものぞいてくださいね。

② 町なかにある横町ポケットパーク(菊池市隈府167)は、少し熱めの足湯です。近くには、龍の天井画で有名な廣現寺や本堂を覆う大楠が目印の妙蓮寺もあります。

③ 切明ポケットパーク(菊池市隈府495-1)。ここはぬるめの足湯で、湯っくり浸ることが出来ます。手だけを浸けられる手湯もあるので、靴が脱げない、脱ぐのが面倒という方はこちらでお楽しみください。

増永城跡

熊本県菊池市

別名を西郷城といい、菊池十八外城の一つです。菊池氏初代則隆の庶子政隆が西郷太郎を名乗り、ここに城を構え一帯を治めました。現在、西郷(砂田)若宮神社の境内を中心とした一画が城跡と伝わっています。前面に迫間川が流れ、台城(七城町台)や正光寺城(七城町加恵)と連携して山鹿(鹿本)方面からの侵入に備えました。川に面した城であることからみると、近くに港が整備され舟運も盛んに行われていたのではないでしょうか。遺構としては土塁や堀、井戸などが残ります。城跡というより、館跡という感じです。

この城の鎮守社と思われる羽根木八幡宮は則隆の、若宮神社は政隆の勧請と伝えられ、ともに古い社です。

さて、ここでスポット近くのお楽しみを3つご紹介。ぜひ、お立ち寄りください。

【道の駅七城メロンドーム】 https://melondome.co.jp/

国道325号沿いで、ひときわ目を引くメロンが目印の道の駅。季節の果物や採れたて野菜が並びます。地元の新鮮な産物をた~っぷり使用したオリジナル商品も盛りだくさん。お土産にはもちろん、ラリーを頑張った自分へのご褒美にも最適です。

【鴨川河畔公園:熊本県菊池市七城町甲佐町764 TEL:0968-25-7242】

川遊びが楽しめる広々とした公園です。遊具広場と芝生広場の真ん中を流れる鴨川は、小さいお子様連れでも水遊びが楽しめます。遊具広場には、大型遊具や小さめサイズの遊具のほか、1~3歳児専用のスペースもあります。芝生広場では、テントを張ったり木陰にシートを敷いたり、ピクニック気分でのんびりとお過ごしください。

【七城温泉ドーム】 https://www.onsendome.com/

地域最大級の大浴場、遠赤外線風呂、備長炭温泉蒸し風呂、露天風呂付きの家族風呂などなど、目的や人数に応じて選ぶことができる温泉施設。一戸建てのコテージでは、リゾート気分が味わえます。他にもいろいろなプランをご用意。今の気分に最適な温泉をチョイスし、癒しのひと時をどうぞ。