大阪の西成・浪速界隈が古くから靴の街だったことをご存じですか?

街のいたる所に靴の工場や工房、資材屋さんが点在し、今でもあちらこちらでミシンがカタカタ、ハンマーがトントンと音を立てています。

そうなんです!

ここは街全体が一つの靴工場のよう!!

このツアーでは、1枚の革がいろんな職人さんを順繰りに巡り、靴に形を変えていく工程をたどります。

① スタートは材料の革を仕入れるところからです。

② 次に靴の土台となる「底」を作る工程に進み

③ 靴の顔とも言える「アッパー」(つま先から踵

まで足の甲を覆う部分)を作る工程を巡ります。

④ 最後はそれらを合わせて、靴が完成!!

地元ならではのおいしいものを食べながら、

靴ができる工程を周りましょう!

※各スポットの建物内の見学はできませんが、建物前で内部の作業の様子の動画等が見られます。

通行に注意して見てください。

ツアーの参加にはアプリが必要です。アプリをインストールしてツアーコード「47233」で検索してください。

アプリを利用すると、デジタルスタンプラリーやフォトブックなどが楽しめます。事故やケガに備えて100円で最大1億円の保険も加入できます。

①寿屋ー材料の「革」を仕入れる

大阪府大阪市

「皮」と「革」の違いってご存じですか?

「皮」(英語ではskin)は動物の表面を覆う組織を言います。実はそのままでは腐敗しやすく、水分が抜けて硬くなり劣化しやすいものです。そこで毛を取り除いたり、「鞣し」加工をして素材として使いやすく仕上げたものが「革」(英語ではlether)です。

「革」には最も流通量の多い牛革のほかにも羊、山羊、豚、鹿など様々な種類があります。こういったいろいろな革を扱う革屋が浪速区にはたくさんあります。もともと浪速区は江戸時代から皮革の一大流通拠点として発達してきており、現在も大国町を中心に多くの革屋があります。

寿屋は昭和35年創業、国内外の皮革素材を豊富に取り揃えているだけでなく、新たな革の開発にも熱心に取り組んでおり、紙のような質感と軽さを持った革や柔らかくて軽い防水レザーは日本最大の皮革展示会「東京レザーフェア」でも人気を博しています。

※建物内の見学はできませんので、外から限定情報をご覧ください。

★寄り道グルメ★

「喫茶もみの木」 大国1-1-15

モーニングセットが350円!

「中華一番」 大国2-5-3

地元民が集う町中華!

「いっぷく堂」 大国2-4-17

お弁当ならここ!

「大井」 大国2-7-19

昭和4年創業。おすすめはカツライス

「ポンちゃん餃子」 大国2-10-12

白・赤・青の三色餃子が美味しい!

②靴底工房高橋ー「底」を作る(加工)

大阪府大阪市

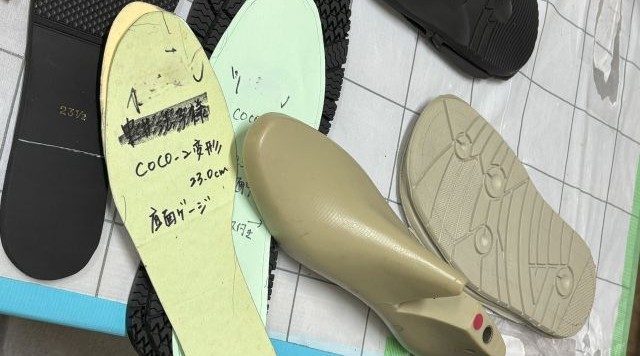

靴底は、地面に直接触れる本底(アウトソール)と靴の上部(アッパー)と本底の間の中底(ミッドソール)の2種類からなります。中底には衝撃を吸収する機能、本底には滑りにくさ、クッション性、耐久性、見た目などいろいろな機能が求められます。

求められる機能に応じた素材を選び、靴底を製造、加工するのが「底屋」です。靴メーカーからの依頼で板状の素材を金型で抜き、中底と本底を接着し、滑らかな曲線となるように研磨、サイズ印の押印などで整えた上で納品します。

靴底工房高橋の高橋さんは靴底加工を専門に50年以上のキャリアがあり、今は靴工房の若い職人の靴づくりを支えています。とても気さくな方で、かつて靴づくりが盛んだった頃から今に至る浪速・西成の靴づくりの変遷について、実際に体験した方ならではの話を聞かせてもらえます。気軽に声をかけてみてください。

*Spot場所は「AZパーク24 中開2丁目」付近にございます。

③金沢商店ー型紙に従って裁断

大阪府大阪市

革の裁断をする職人をクリッカーと言い、靴職人の中でも最も頭脳の要る職種と言われています。

クリッカーは各パーツの型紙から作られた金属の「タガネ(刃型)」を革にあて、油圧裁断機でくり抜きます。その際には、革の性質(強さ、きめ細かさ、伸びやすさなど)を見極め、キズも見落とさないよう、かつ無駄が出ないように裁断します。

まさに職人の腕の見せ所です!

金沢商店は創業55年、足に直に接する甲の裏革の裁断と中敷の製造で靴メーカーを支えています。

※建物内は見学できませんので、限定情報をご覧ください。

*Spot場所は「山下提灯店」付近にございます。

★寄り道グルメ★

「つばき園」 鶴見橋2-11-2

焼肉も韓国おふくろの味も絶品!

「YAMA curry and cafe」出城3-5-11

セレッソの選手も通うカレー屋さん

「コロッケ あつや」 出城3-18

地元民に愛される揚げ物屋さん

④靴乃製作所ーアッパーを作る(製甲)

大阪府大阪市

「製甲」では、型紙に沿って裁断されたパーツの革を専用ミシンで縫製し、靴の上部(アッパー)の形に組み立てていきます。

製甲師は、まず組み立てる際に重なって厚くなる部分が漉かれた表革と足に直接触れる裏革の2種類のパーツを受け取り、それぞれを立体的に縫い合わせます。それらを重ねて靴の形となるように縫い合わせ、最後に余分な革を取り除きます。

「製甲」と呼ばれるこの作業、かつては夫婦が内職でしている場合が多く、忙しい時には、「ミシンのできる人募集」というチラシが街のあちこちに貼られていました。

ここ靴乃製作所は、女性の製甲師2人が靴メーカーから仕事を請け負い、若い人にもこの仕事の魅力を伝えていきたいと頑張っています。

※建物内は見学できませんので、限定情報をご覧ください。

*Spot場所は㈱関西製靴の隣りになります。

⑤関西製靴㈱ー「アッパー」と「底」の接合

大阪府大阪市

これまで別々に進んでいた「アッパー」と「底」を「底付け」という作業で接合して靴に仕上げます。

まずは「釣り込み」と呼ばれる工程で、木型にアッパーを沿わせるように機械を使って成形していきます。釣り込みが終わったアッパーと底を接着剤でくっつけ、圧着機でプレスしてしっかりと接合すると靴の形が出来上がります。

最後に仕上げで中敷きを貼り、靴のシワや汚れをとって製品としての「靴」が完成します。

関西製靴㈱では、ボロネーゼ製法で接合を行っており、アッパーが直接に底に接着されるため柔軟な履き心地とフィット感の良さが実現されています。

※建物内は見学できませんので、限定情報をご覧ください。

★寄り道グルメ★

「cafeやなぎ」 浪速東1-4-3

こだわりのお茶や手作りスイーツが美味しい!

「中華そば ふじい 芦原橋本店」 塩草3-9-19

行列ができる昭和の味

「三久食堂」 塩草2-4-19

これぞ昭和の洋食屋さん!汁そばもお試しを