※本ツアーは終了しました。

大和川周辺の大和郡山市、斑鳩町、安堵町、広陵町、河合町を周遊するコースです。全37スポット!!あなたの知らない地域の魅力が見つかるかも!?スポットを3つ以上達成して豪華景品をゲットしよう!

※イベント情報はホームページをご覧ください。

~大和川サイクル月間とは~

9/13(土)~11/30(日)の期間、大和川周遊サイクルスタンプラリー2025や各地で魅力的なイベントを開催します。ぜひ地域の自然や街並みをご堪能ください。

~サイクルスタンプラリー~

全6コース!エリア分けコースは周辺の地域を周遊する初級者向けのコースで、テーマ分けコースは大阪府と奈良県の16の市町を周遊する上級者向けコースです。それぞれお好きなコースにご参加ください

※コース名や画像に記載している「大和川サイクル月間」が目印です。

※自転車運転中のながらスマホは罰則の対象です。(R6年11月道路交通法改正)

必ず立ち止まってご利用ください。

素敵な景品があたるかも…?景品情報やアンケートフォームはホームページをご覧ください。

大和川周遊サイクルスタプラリー2025はこちら:https://www.sankeilink.com/yamatogawa-cycle/stamp-rally/

ツアーの参加にはアプリが必要です。アプリをインストールしてツアーコード「41808」で検索してください。

アプリを利用すると、デジタルスタンプラリーやフォトブックなどが楽しめます。事故やケガに備えて100円で最大1億円の保険も加入できます。

郡山城跡

奈良県大和郡山市

郡山城は筒井順慶の築城(1580年)に始まる大和でもっとも大規模な城郭で、2026年放映予定である大河ドラマの主人公である豊臣秀長の時代にほぼ完成していたと言われております。

現在、天守は残っていませんが、城郭中心部は奈良県の史跡に指定され、内堀や石垣が良好に残っています。近年、追手門・追手向櫓・東隅櫓などの門や櫓(やぐら)が復元され、往時の威容をしのぶことができるようになりました。一帯は「郡山城跡公園」として公園化されており、散策道も整備されています。2017年には「続日本100名城」(財団法人日本城郭協会選定)のひとつに選ばれました。

また、古くから桜の名所としても知られ、春になると城跡一帯が桜の花で包まれ、この時期に開催される「お城まつり」にはたくさんの人で賑わいます。1990年には「日本さくら名所100選」(公益財団法人日本さくらの会選定)のひとつに選ばれました。さらに、2022年11月10日には、長年の悲願であった国の史跡に指定されました。

慈光院

奈良県大和郡山市

小泉藩城主片桐貞昌が1663年に創建。庭園は、茶道石州流々祖であるだけにわび・さびの境地を表現する日本の名園の1つで国指定史跡・名勝。書院、茶室、手水鉢等も国重要文化財。

拝観時には重要文化財の広間の席にて、お抹茶をお召し上がりいただけます。

(詳細はHPで確認ください。)

町家物語館

奈良県大和郡山市

町家物語館は、大和郡山市内の中心市街地の南東部にある洞泉寺町に位置する町家建築です。大正11年に納屋と蔵が、大正13年に本館と座敷棟が建てられました。この当時では珍しい木造三階建て遊郭建築で、遊郭として一世を風靡しますが、昭和33年に廃業。その後下宿として客間は貸間として利用されます。

堅固な構造の下、良好な保存状態で現在に至っており、内部には意匠を凝らした欄間や上質な数寄屋造りの小部屋など特殊な建築技法を各所に取り入れた遊郭建築ならではの造形美を創出し、平成26年に登録有形文化財となっています。

入館料無料。館内にはカフェスペースもあります。また、事前に市役所に申請すればイベントに利用することも可能です。

やまと錦魚園(郡山金魚資料館)

奈良県大和郡山市

先代の代表嶋田正治氏が1982年に「1年中いつでも金魚が見ることができる観光施設が全国の何処にもない」と私費で「郡山金魚資料館」を開館されました。愛好会の人々の努力により絶滅から守り続けられている貴重な品種など約40種類の金魚が展示されております。

本家菊屋

奈良県大和郡山市

創業400年以上の奈良で一番歴史のある老舗和菓子店です。

豊臣秀長公のお茶会に菓子を献上したという逸話があり、

一説には、その菓子が全国に点在する鶯餅の原型だという説があります。

大和郡山市のお土産として絶大な人気を誇っております。

筒井城跡

奈良県大和郡山市

戦国期の大和を代表する武家である筒井氏の拠点となった平城跡です。戦国末期には大和をめぐる筒井順慶と松永久秀の激しい攻防の舞台となり、順慶が大和を制して郡山城を築く際に廃城になりました。現在は、周囲に当時の堀の痕跡が残っております。

2025年10月19日(日)には、第22回順慶まつりが行われます。

金魚ストリート(柳町商店街)

奈良県大和郡山市

大和郡山市役所南側に位置する「やなぎまち商店街」は「金魚ストリート」と銘打ち金魚の魅力を活かした取り組みを行っています。

「まちなか金魚水族館」として各店頭に金魚を飼育。多くの金魚を見ることができます。

特性冊子「御金魚帖」を手に、各店にある御金魚印集めを楽しめます。

また、近年では古民家を改修したカフェやバーが誕生しております。

法隆寺

奈良県生駒郡

聖徳太子が建立した寺院として1400年の時を越えて受け継がれ、世界最古の木造建築として、日本で最初に世界文化遺産に登録されました。境内の拝観は、五重塔や金堂を中心とする西院伽藍と、仏像や宝物が安置される大宝蔵院、夢殿を中心とする東院伽藍に分けられ、飛鳥時代をはじめとして各時代を代表する建築や宝物が伝えられています。

拝観時間:2/22~11/3 8:00~17:00

11/4~2/21 8:00~16:30

法起寺

奈良県生駒郡斑鳩町

『聖徳太子伝私記』に引用された「法起寺塔露盤銘」によると、推古30年(622年)に聖徳太子が「岡本宮」を寺に改めるよう、子である山背大兄王に遺言したことにより建立されたとされます。 岡本の地に所在していることから、「岡本寺」とも呼ばれ、聖徳太子が推古天皇に法華経を講じた岡本宮の跡であると伝えられています。

拝観時間:2/22~11/3 8:30~17:00

11/4~2/21 8:30~16:30

法輪寺

奈良県生駒郡斑鳩町

『聖徳太子伝私記』に引用された「法起寺塔露盤銘」によると、推古30年(622年)に聖徳太子が「岡本宮」を寺に改めるよう、子である山背大兄王に遺言したことにより建立されたとされます。 岡本の地に所在していることから、「岡本寺」とも呼ばれ、聖徳太子が推古天皇に法華経を講じた岡本宮の跡であると伝えられています。

拝観時間:2/22~11/3 8:30~17:00

11/4~2/21 8:30~16:30

史跡藤ノ木古墳

奈良県生駒郡斑鳩町

法隆寺西2丁目に所在する6世紀後半に造営された直径約50m、高さ約9mの円墳です。

昭和60年度(1985年度)から始まった発掘調査により、華麗な装飾を施した金銅製馬具が出土するとともに、石室内に安置された未盗掘の石棺内からは、二人の被葬者とともに、おびただしい豪華な副葬品が埋葬当時の状態で見つかりました。現在、藤ノ木古墳は公園として整備され、春と秋の年二回、石室内を特別に公開し、多くの方が歴史のロマンに浸っています。

史跡中宮寺跡歴史公園

奈良県生駒郡斑鳩町

【いかるがマルシェについて】

グルメ、キッチンカー、ワークショップ、物販で食事やお買い物等を楽しむことができるイベント。

【史跡中宮寺跡歴史公園について】

現在の中宮寺は法隆寺東院の北東にありますが、その場所は江戸時代のはじめに移ったところで、飛鳥時代のはじめに建てられた場所が「中宮寺跡」です。塔と金堂が一直線に並ぶ四天王寺(大阪市)のような建物配置をしていたことが発掘調査により明らかとなっています。現在中宮寺跡は歴史公園となり、秋にはコスモスが咲き乱れ、地域住民の憩いの場所となっています。

斑鳩神社

奈良県生駒郡斑鳩町

法隆寺の別当である湛照僧都が、自身が菅原氏の子孫であるとして菅原道真を祀ったことに始まります。また、秋祭りでは法隆寺境内の御旅所まで神輿が渡御するなど、現在でも法隆寺と深い関係があります。

法隆寺iセンター

奈良県生駒郡斑鳩町

「歴史街道」の情報や県下の観光情報を提供するほか、法隆寺をはじめとする斑鳩の里を案内します。建物は斑鳩の里の民家をイメージさせる瓦葺き2階建てで、屋根の勾配に「むくり」とよばれるふくらみをもたせています。2階部分の「むしこ窓」も印象的です。

営業時間:8:30~18:00

安堵中央公園

奈良県生駒郡安堵町

安堵町の中央部を蛇行しながら大和川に向かって流れる岡崎川付近にある安堵中央公園は、子ども達が通称「きのこ公園」と呼び、健康増進のためテニスコートやゲートボールに夜間照明付きの多目的グラウンドと夜間利用が可能な体育館完備。各種大会や町内イベントにも活用され、駐車場・公衆便所も備えております。春になると中央公園北側の岡崎川両岸110本の桜並木が咲き乱れます。近くにお立ち寄りの際は、小休憩などにご活用ください。

安堵町歴史民俗資料館

奈良県生駒郡安堵町

安堵町歴史民俗資料館は今村氏の邸宅を活用した展示施設です。幕末には伴林光平など後の天誅組に関わった人物が集い、盛んに文化交流がなされました。奈良県再設置運動に尽力した、運動家今村勤三の生家でもあります。主な展示内容は、江戸時代から伝わる古文集や、日々の生活で人々が使用した民具の数々、町の伝統産業であった「灯芯ひき」などです。投函では、先人が残した暮らしの中で継承するため、年間を通じて様々な体験会(灯芯ひき・藺草栽培・古代米栽培・わらぞうり作りなど)を開催しています。

飽波神社

奈良県生駒郡安堵町

東安堵・西安堵の総鎮守社で、素戔嗚尊が祀られています。平成7年にはおよそ100年の時を経て復興された「なもで踊り」の絵馬や祭具、楽器を所蔵しています。鳥居に掲げられた額は富本憲吉の筆によるものです。

案山子公園(聖徳太子像)

奈良県生駒郡

高さ12mの聖徳太子の案山子は毎年着せ替えるこの公園のシンボルです。公園内の北側一部は無料駐車場ですので、お立ち寄りの際にはご利用ください。

御幸橋

奈良県生駒郡

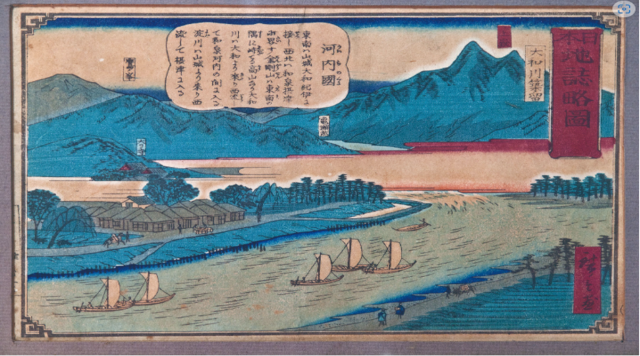

安堵町一帯は、奈良盆地の中で最も低いところに位置し、奈良盆地を流れる河川のほとんどがこの地付近で合流します。飛鳥時代には難波と飛鳥を結ぶ水上交通の要衝で、隋や唐などの、大陸の国々との交流に重要な拠点となっていました。日本書記にも「阿斗桑市」(あとのくわいち)や「阿斗の河辺の舘」(あとのかわべのむろつみ:迎賓館のこと)などの記述が見られるように、この「阿斗」が後に「安堵」になったと伝わります。

この水上交通は、のちに大きな流通へと発展し、大和の経済を支えました。水量がある河内の方は剣先船(けんさきぶね)が、水深の浅い大和の方は「魚梁船」(やなぶね)とよばれる小型の川船が荷を運んでいました。

国重要文化財 中家住宅

奈良県生駒郡安堵町

中家住宅は、二重の濠に囲まれた、大和川北岸に残る大和地方の典型的な環濠屋敷です。平城(ひらじろ)型式を取り入れた、武家造りと農家造りを兼ねた館城(やかたじろ)です。

二重の濠をめぐらせた大和の環濠屋敷で、中世武士の平城敷居館の姿をよくとどめています。広い敷地内には、大和棟の主屋、表門、新座敷、持仏堂、庫裏、勾玉型のめずらしいかまどや蒸し風呂などがあり、当時の生活がしのばれます。

※現在は火災からの修復工事が始まり、一般の見学はご遠慮ください。

工事中の見学が可能になったときはホームページ等でお知らせします。

天理軽便鉄道跡木戸池築堤

奈良県生駒郡

軽便鉄道は戦前に多く利用されたミニ鉄道のことで、開通当時は蒸気機関車が走っていました。

西安堵木戸池内にレンガ組の築堤が残っており、当時の面影をしのぶことができます。

善照寺

奈良県生駒郡

境内には、福井県により水路で運ばれてきたと伝えられる、樹齢およそ300年になる「冨生の松」があります。根が大きく盛り上がるように作られたのが特徴です。地表より高く盛り上がった「根上がり松」とも呼ばれています。

トーク安堵カルチャーセンター

奈良県生駒郡

トーク安堵カルチャーセンターは安堵町の生涯学習の拠点となる文化の向上と福祉の増進を図ることを目的とした施設です。

人と人をつなぎ、笑顔が交差するコミュニティーの場として、皆さんにご利用していただけるようにさまざまなスペースを設けています。この中でゆとりある充実した生活をより自由に、気軽にみつけてください。

百済寺 三重塔

奈良県北葛城郡

鎌倉時代に建てられた三重塔を備える百済大寺の伝承地。

『日本書紀』舒明天皇十一年(639)七月の条に「詔して曰く、今年大宮及大寺を作らむ。百済川の側を以て宮処と為す。是を以て、西の民は宮を造り、東の民は寺を作る。即ち書直県(ふみのあたいのあがた)を以て大匠(おおたくみ)と為す。」とある百済大寺の伝承地とされる寺院です。

重要文化財の三重塔は創建時の九重塔の名残と言われ、現在の三重塔は鎌倉時代に建立されたと考えられています。大織冠と呼ばれる本堂は、談山神社の本殿を移築したもので、毘沙門天像、菩薩立像がまつられています。また、境内には弘法大師が掘ったと伝えられる梵字池が残っています。

広陵くつした博物館

奈良県北葛城郡

LOVE KORYO, LOVE SOCKS ~日本一の靴下産地広陵町~

100年以上に渡って培われた職人技術。

履く人に驚き・感動・発見・学びを届ける信頼と安心の証。

「広陵くつした」に認定された靴下は、企画から仕上げまでの工程を日本国内で行い、靴下づくり日本一の奈良県広陵町で作られ、「広陵くつした」認定委員会が定める基準を満たした靴下ブランドの商品群です。

広陵くつした博物館では、「広陵くつした」に認定された9社10ブランドのオリジナル靴下を展示・販売しています。ビジネス用、おやすみ用、赤ちゃん用、スポーツ用、おしゃれなデザインにこだわった靴下や、環境に配慮した素材を使った靴下など様々な靴下を実際に手に取ってお選びいただけます。

また、原料の綿や糸、靴下編み機一部の展示やAR技術を活用したデジタル年表のほか、モニターで製造過程や工場内のVR動画も見ることができます。

開館時間 10:00~18:00 (日・火・水・木・金・土・祝)

※問い合わせは17時まで。

まちの駅 はしお元気村マルシェ

奈良県北葛城郡

前高10メートルを超えるかぐや姫像が目印の公共施設。会議の開催,文化,研修など目的にあわせて幅広く利用されています。

元気村マルシェでは、地元の新鮮野菜をはじめ乳製品や加工品を多数販売しており、カフェコーナーも併設しています。

讃岐神社

奈良県北葛城郡

讃岐神社のある広陵町大字三吉は、「和名抄」(938年)に記載されている広瀬郡讃岐郷になります。祭神は「日本三代実録」(901年)によりますと、散吉大建命・散吉伊能城命と書かれています。

古代では土地名と豪族名とは一致することから、『竹取物語』に登場する竹取の翁の名前「讃岐造」を祀ったのが讃岐神社であり、神社周辺に住んでいたと考えられています。

建築年代1 平安時代

竹取公園

奈良県北葛城郡

休みの日には親子連れで賑わっています。自由に遊べる「みんなの広場」や、花と緑が美しい「花とせせらぎの広場」、大型の遊具が数多くあり、8つの森に分けて植物を紹介している「学びの森」、子供たちに一番人気の「ちびっこゲレンデ」はスリルとスピード感いっぱいです。

巣山古墳

奈良県北葛城郡

馬見丘陵の中央部に位置する北向きの大型前方後円墳で、墳丘全長約220m、後円部径約130m、高さ約19m、前方部約112m、高さ約16mの規模があり、左右のくびれ部に作り出しを設けられています。

馬見古墳群中最大の規模を誇り、古墳時代中期初頭の王墓と考えられています。

櫛玉比女命神社

奈良県北葛城郡

「戸閉祭り」でのだんじりの豪快な宮入りが有名な式内社。

延喜式神名帳に記された神社で「廣瀬郡五座」のひとつ。神殿は前方後円墳の後円部に築かれ、周濠の痕跡が明瞭に残り、埴輪の破片が出土することから、古墳と神社が結びつく例として注目されています。

祭神櫛玉比女命は「大日本史」では、饒速日命の妃である御炊屋姫命とされています。現在の本殿は、春日造檜皮葺を銅板に改めその前方に入母屋造桟瓦葺正面千鳥破風付きの拝殿を設けた江戸期の建築物です。

イズミヤショッピングセンター広陵 駐車場(広陵 靴下の市・秋)

奈良県北葛城郡

毎年春と秋に開催される靴下の即売会。

全国一の生産量を誇る広陵町の複数の靴下工場が参加して靴下の蔵出し販売が行われます。今年の秋は、11月15日(土)・16日(日)に開催予定。

広瀬大社

奈良県生駒郡

『日本書紀』天武天皇4年(675)条に、廣瀬の河曲に大忌神を祭らせたと記事が見られる廣瀬神社は、奈良盆地の多くの河川が合流して大和川となる水上交通の要衝に位置しています。

社伝によると、祟神天皇の時代に沼に住む龍神の神託があり、一夜にして沼地が陸地に変り、また橘がたくさん芽を出したことからお祭りをされたことが起源とされています。

主祭神は若宇加能売命(わかうかのめのみこと)(別名:大忌神)で、水の神、五穀豊穣の神として厚く信仰されています。

戦国時代に途絶えるまで、毎年4月と7月に朝廷より勅使が遣わされ、龍田大社(三郷町)の風神と共に国家的な祭祀が執り行われていました。現在の本殿は正徳元年(1711)に造営されたもので、建築のすばらしさから奈良県指定文化財(建造物)に指定されています。

毎年2月11日に行われる「砂かけ祭」は、雨に見立てた砂をかけあうという珍しさから大和の奇祭としても広く知られています。「砂かけ祭」は河合町無形民俗文化財に指定されており、砂かけが激しいほど良い雨に恵まれて豊かな実りが訪れるといわれています。

邂逅

奈良県生駒郡

古代からの河川運輸の要衛川合浜のほど近くにある邂逅は、約100年程前に建てられた旧岡田邸を改装した古民家カフェで、奈良市内にある志賀直哉邸を手がけた宮大工による造りとなっています。趣のある建物はそのままに、店内は和とモダンが調和した落ち着きある雰囲気となっています。窓から見える四季折々の風景を眺め、厳選された食材を使った料理を食べながら、非日常を味わってください。

「今と昔、人と人が出会い、巡り会う場所となりますように」という想いが込められた店名のように、訪れる皆に出会いがあることを願って。

旧豆山荘

奈良県北葛城郡

大和鉄道(現:近鉄田原本線)の敷設を行った森本千吉が、池部駅に隣接する地に大正12年に建てた邸宅です。その後、昭和23年に河合村(当時)役場となりました。河合町発足による新庁舎建設のため一部取り壊しが行われたため、現在では主屋や離れ、庭園等が残っており、庭園は自由に散策できる憩いの場となっています。

馬見丘陵公園中央エリア入口

奈良県北葛城郡

「バラ園」や「菖蒲園」、園路に沿って四季折々の景観を楽しめる「花の道」など見どころいっぱいのエリアです。

日本でも有数の古墳群であり、エリア内にある公園館には古墳に関する展示のほか、映像で公園の魅力を紹介しています。

園内の自転車走行はできませんが、北駐車場・中央駐車場・東駐車場にサイクルラックがあります。

<秋のイベント情報>

名称:あきいろマルシェin馬見フラワーフェスタ

日時:令和7年10月4日(土)~令和7年10月13日(月)10:00~17:00

イベント期間中は、色とりどりの花々が咲き広がる光景とともに、地元から出店の飲食・物販のマルシェを楽しむことができます。また抽選でプレゼントが当たるインスタキャンペーンを開催しています。

【公式インスタグラム】@uma9_chuwapark

<秋の花情報>

約120品種1,000株のダリア、爽やかな色合いのコスモス、人気急上昇中のコキアなど、色とりどりの花々を一度に楽しめます。

ダリア見頃:9月下旬~11月上旬

コスモス見頃:10月上旬~10月中旬

コキア(紅葉)見頃:9月下旬~10月中旬

<開園時間>

24時間(ただし公園館は9:00~17:00 最終入館16:30まで)

<休館日>

公園館のみ月曜日(月曜日が休日の場合は次の平日)

年末年始(12月28日から1月4日)

<駐車場>

無料(982台)8:00~18:00(6月~8月は19:00、11月~2月は17:00まで)

ナガレ山古墳の頂上

奈良県北葛城郡

前方部を南に向けた前方後円墳で、墳丘長105m、後円部直径64m、前方部幅70m、後円部高8.5m、前方部高6.2mを測ります。5世紀初頭の築造で、東側くびれ部には2列の埴輪列で区画された通路状遺構が確認されており、現在のところ全国で唯一の例です。後円部の埋葬施設は不明ですが、盗掘の際に廃棄された土の状況から粘土槨と考えられます。前方部でも埋葬施設(粘土槨)が確認されています。出土遺物は円筒埴輪の他に、朝顔形埴輪、家形埴輪等の形象埴輪や供物を象った土製品、刀子形などの石製品、刀等の鉄製品、土師器、須恵器等多種多様な遺物が出土しています。

なお、これらの出土品は河合町中央公民館旧館で展示しています。見学を希望される場合は事前予約が必要となりますので、河合町HPをご確認ください。

近鉄池部駅

奈良県北葛城郡

近鉄田原本線に位置する駅です。

田原本線は1918年4月26日に開業した鉄道路線で、西田原本から新王寺まで、田原本町・三宅町・広陵町・河合町・王寺町の5町を通る10.1kmで構成されています。

駅を出ると大正時代にタイムスリップ!?歴史や、四季折々の風景、季節の催しをお楽しみください。

【近鉄田原本線サイクルトレイン運行中】

○サイクルトレインとは?

「電車」と「自転車」を融合した新たなおでかけスタイルです!

自転車を解体することなく電車内に持ち込むことができます。

詳細は下記をご覧ください。