※本ツアーは終了しました。

すみよしの歴史と魅力を感じられる地、ユニークな場所等、八か所を選んでみました。

楽しみに巡ってスタンプをGETしましょう!

八景すべて踏破した方には素敵なプレゼントを贈呈します。

◆開催期間

2025年10月11日(土)~10月26日(日)

・「新・すみよし八景」は、今年で第19回目となる、すみよし博覧会(すみ博)メインイベント(10月18日・19日)の前後・計2週間に実施しているイベントです。

この期間中は他に住吉のさまざまなクイズに挑戦する「すみよしのハテナ88」も行っていますので併せてお楽しみください。

・詳しくは すみ博公式サイトをご覧ください。

https://sumihaku.com/

ツアーの参加にはアプリが必要です。アプリをインストールしてツアーコード「95904」で検索してください。

アプリを利用すると、デジタルスタンプラリーやフォトブックなどが楽しめます。事故やケガに備えて100円で最大1億円の保険も加入できます。

①生根神社(いくねじんじゃ)

大阪府大阪市

生根神社のご祭神は少彦名命(すくなひこなのみこと)で、創立年代は不明ですが、延喜式神名帳に記載のある古社です。豊臣時代には淀君の崇敬社として、片桐且元が奉行を務め、現在の本殿が造営・寄進されたそうです。また、別名「奥の天神」とも呼ばれますが、すぐ南にある住吉大社の奥の天満宮という意味と考えられます。

②住吉行宮跡(すみよしあんぐうあと)

大阪府大阪市

南北朝時代、後村上(ごむらかみ)天皇はたびたび住吉大社に行幸されました。

正平7年(文和元年1352)には吉野からここに移り、住吉大社神主・津守氏の邸内にあった正印殿(しょういんでん)を行宮とされました。

その後、ここは南朝の勢力挽回の中心地となり、後村上天皇が正平23年(応安元年1368)にここで崩御され、長慶(ちょうけい)天皇が即位し、吉野に移るまでの約9年間、行宮であり続けました。

③神ノ木駅(かみのきえき)

大阪府大阪市

1900年(明治33年)11月29日:大阪馬車鉄道の終端停留場として開業。

開業当時の停留場名は上住吉でした。

【駅名の由来】

かつて住吉一帯が海岸に面していた頃、中でも大きな古松があり、神木として崇められていたことから来た地名(現在は消失)と言われています。

また、このあたりに神様の宿った三本の木があったからと言う説もあります。

④姫松駅(ひめまつえき)

大阪府大阪市

駅は明治33年に開業しました。

現在の待合所の設置時期は不明ですが、丸型の装飾が特徴です。

【古今和歌集 905番】

『我見ても 久しくなりぬ住吉の 岸の姫松 幾世へぬらむ』(読み人知らず)

この歌は、「年老いた自分から見ても、住の江の岸の姫松はずいぶん長い間立っている。いったいどれほどの年月を経てきたのだろうか」という意味です。

人間の寿命と松の寿命を単純に比較しているわけではなく、自分より年長の人々が少なくなってきている状況での感慨を松に寄せて詠んでいます。

⑤我孫子道車庫前(あびこみちしゃこまえ)

大阪府大阪市

上町線は、明治33年(1900年)に大阪馬車鉄道として天王寺西門前~東天下茶屋間が開通し、同年11月には上住吉(神ノ木)まで延伸され、阪堺線は明治44年(1911年)に旧阪堺電気軌道として恵美須町~大小路間が開通しました。

この駅の南側には我孫子道車庫があり、毎年6月頃には「路面電車まつり」が催され、子どもたちをはじめ多くの路面電車ファンで賑わいます。

また、車庫の南側には、車両の入れ替えを効率的に行うために設置された遷車台(トラバーサー)が残っています。

⑥細江川親水河川(ほそえがわしんすいかせん)

大阪府大阪市

細江川は、古くは依網池と寺岡集落北側を源流としてこの付近で合流し、西へ流れ、住吉大社南側の港「住吉津(すみのえつ)」に注いでいました。

現在では川の一部が遊歩道として整備され、所々に万葉の歌碑が建てられています。

かつて、細江川は住吉大社南側付近で池沼状になっており、「浅沢小野」と呼ばれるかきつばたの名所でした。その情景を詠んだ歌が『万葉集』にも収録されています。

川の上流部からは平野処理場の浄化水が送られ、「万葉のゾーン」「遊びのゾーン」「四季のゾーン」が設けられています。

ゆかりの歌碑が配置され、かきつばたも鑑賞できるようになっています。

⑦保利神社の力石(ほりじんじゃのちからいし)

大阪府大阪市住吉区

保利神社本殿の南側には、明治時代に地元の人々が力自慢を競った力石が並んでいます。

堀村のあちこちに置かれていた力石を当神社に集めて奉納した6基が現存しています。

力石とは力だめしをするための石のことで、神霊の依り代である石を持ち上げることで豊凶・天候・武運などの神意を伺う「石占」の信仰に由来するといわれています。

また、米一俵分の重さを担ぎ上げる力が成人の資格とされ、それを証明するために用いられた力石もあったといいます。

しかし、やがて本来の意味を失い、若者が力自慢をするための道具として扱われるようになっていきました。

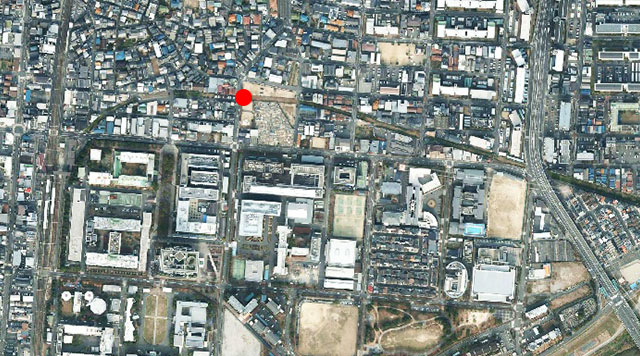

⑧JR貨物線跡(じぇいあーるかもつせんあと)

大阪府大阪市

阪和貨物線(はんわかもつせん)は、かつて大阪府八尾市の関西本線八尾駅から大阪市住吉区の阪和線杉本町駅に至っていた貨物線の通称です。

正式には関西本線の支線であり、「阪和連絡線」とも呼ばれていました。

2004年に休止となり、2009年に廃止されましたが、未だ遺構が色濃く残っています。※

※スポット付近には発見できませんが、航空写真を見ると杉本町からカーブしてこの地点を通り東に延びていた路線ルートを確認することができます。