※本ツアーは終了しました。

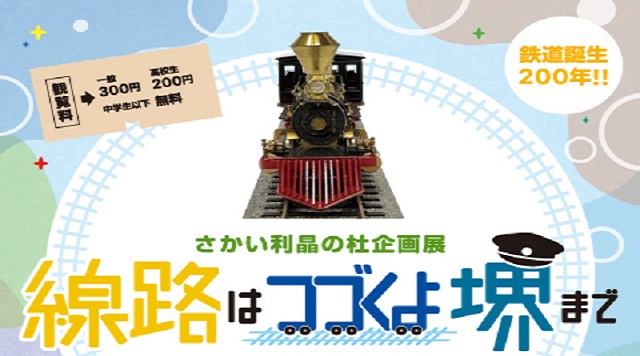

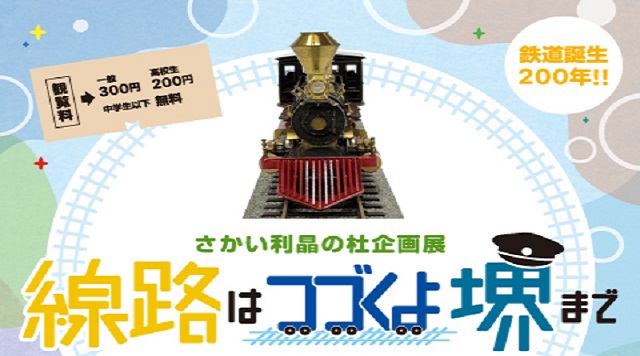

企画展『線路はつづくよ堺まで』の開催期間に合わせて、デジタルスタンプラリーを開催!

スタンプのもらえるスポットへ行ってスタンプをゲットしつつ、堺の鉄道の歴史を紐解こう!

スタンプラリー画面の提示で、さかい利晶の杜の観覧料が2割引きに!

全7スポット中、4スポット達成でノベルティをプレゼント!

全7スポットを達成した方へは、抽選で南海電鉄&阪堺電車公式グッズやさかい利晶の杜 立礼茶席招待券など素敵な景品が当たります♪

[開催期間]2025年9月20日(土)~12月14日(日)

[景品の受け渡し・抽選場所]さかい利晶の杜

○企画展『線路はつづくよ堺まで』について

http://sakai-rishonomori.com/pages/103?detail=1&b_id=842&r_id=561#block842-561

ツアーの参加にはアプリが必要です。アプリをインストールしてツアーコード「42586」で検索してください。

アプリを利用すると、デジタルスタンプラリーやフォトブックなどが楽しめます。事故やケガに備えて100円で最大1億円の保険も加入できます。

さかい利晶の杜

大阪府堺市堺区

【堺の歴史文化の魅力を体感できる文化観光施設】

さかい利晶の杜は、堺の偉大な先人、千利休と与謝野晶子の生涯や人物像を通じて、堺の歴史・文化の魅力を発信する文化観光施設です。

企画展示室では、9月20日から12月14日まで企画展「線路はつづくよ堺まで」を開催しており、世界・日本・堺の鉄道の歴史を紹介しています。

展示のほかに、椅子席でお抹茶とお菓子を味わう立礼呈茶(茶の湯体験)などもお楽しみいただけます。

最寄りの阪堺電気軌道「宿院停留所」からは、かつてリゾート地として栄えた大浜公園までを結ぶ大浜支線が存在し、その様子を館内のジオラマでご覧いただけます。

さかい利晶の杜HP

http://sakai-rishonomori.com/

さかい利晶の杜企画展情報

http://sakai-rishonomori.com/pages/103?detail=1&b_id=842&r_id=561#block842-561

Instagram

https://www.instagram.com/rishonomori/

堺伝匠館

大阪府堺市堺区

【堺の伝統産業を一堂に集めた施設】

1階の「TAKUMI SHOP(タクミショップ)」では、多種多様な包丁や注染・和晒、線香、昆布製品のほか、堺ゆかりの和菓子などを知る、ふれる、買うことができます。

2階には、堺の伝統産業に関する歴史、製法、道具等を展示する「TAKUMI EXHIBITION(タクミエキシビション)」、堺刃物ミュージアム「CUT」があります。

「TAKUMI EXHIBITION(タクミエキシビション)」では、注染・和晒、線香、昆布加工、敷物、堺五月鯉幟、和菓子等、堺の伝統産業の歴史や製法などを紹介。伝統産業の実演や体験イベントも開催しています。

堺刃物ミュージアム「CUT」では、堺の刃物の歴史や製造方法、つくる道具などを実物、模型、イラストを用いて展示しており、包丁の工程ごとの素材を用いて製作したシャンデリア「HIBANA」は圧巻です。

堺伝匠館

https://www.sakaidensan.jp/

オンラインショップ

https://www.emallsakai.com/

Instagram

鉄炮鍛冶屋敷

大阪府堺市堺区

全国で唯一残る江戸時代の鉄炮鍛冶の作業場兼住居。

鉄炮鍛冶・井上関右衛門家に伝わる2万点を超える実物資料のうち一部を展示、体験コンテンツなどを通じて堺で続く鉄加工の歴史を体感でき、市の指定文化財になっています。

鉄炮鍛冶屋敷(町家歴史館 井上関右衛門家住宅)

https://www.sakai-machiyamuseums.com/teppoukaji/

町家歴史館

https://www.sakai-machiyamuseums.com/

町家歴史館Instagram

https://www.instagram.com/sakaimachiyamuseums/

浜寺公園駅旧駅舎

大阪府堺市西区

【日本近代建築の父「辰野金吾」が鉄道駅として初めて設計した木造駅舎】

浜寺は古くから白砂青松の地として著名で、明治6年(1873)には、日本最古の公立公園「浜寺公園」が開園しました。

そんな浜寺に鉄道駅が誕生したのが、明治30年(1897)。南海鉄道が堺駅から佐野駅まで延伸した際に「浜寺駅」として誕生しました。

その後、明治40年(1907)に2代目の駅舎として、辰野・片岡建築事務所設計によって建てられたのが、現在「浜寺公園旧駅舎」として親しまれている建物です。

鉄道駅としては、辰野金吾が初めて設計したものであり、歴史的に非常に重要な建築です。

外観の柱や梁が幾何学的にデザインされるハーフティンバー様式の意匠が大変美しく、学術的にも高い評価を得ており、国の登録有形文化財になっています。

平成28年(2016)に南海本線の高架化に伴い、鉄道駅としての使用が終了しますが、その時点で現役の日本最古の鉄道駅舎でした。

現在は、駅カフェとギャラリーとして、自由に見学することができるようになっています。

諏訪ノ森旧駅舎

大阪府堺市

【浜寺の海岸の様子が描かれたステンドグラスが特徴の大正ロマンを感じられる駅舎】

浜寺公園駅から1駅北寄りの駅で、木造平屋建ての48㎡程の小規模な駅舎です。

明治40年(1907)に「北浜寺駅」として誕生しました。

その後、大正8年(1919)に駅が西側に移設となった際に建てられたのが、現在「諏訪ノ森旧駅舎」として親しまれている建物です。

特徴としては、入口上方の窓のステンドグラスで、浜寺から淡路島を望む海岸の様子が描かれたています。古くから白砂青松の地として著名な浜寺の海岸を思い起こさせます。

また、鉄平石の腰壁やリシン吹付等、建築当初のデザインがよく残されていることから、造形の規範になるものとして国の登録有形文化財になっています。

平成28年(2016)に南海本線の高架化工事に伴い、鉄道駅としての使用が終了しました。

現在は、カフェ、ギャラリー、文化教室などの交流スペースとして活用しています。

南海本線 堺駅

大阪府堺市

【堺で最古の鉄道駅】

大阪と堺を結ぶ阪堺鉄道の終点「堺停車場」として、明治21年(1888)に誕生しました堺最古の鉄道駅です。

開業当初は「吾妻橋駅」と称され、江戸時代まで摂津国と和泉国の国境であった大小路の西端である吾妻橋のすぐそばに設置されました。

駅は建て替えや移転が繰り返されており、現在の駅舎は平成9年(1997)につくられた4代目になります。

戦前には、湊駅との間に「龍神駅」があり、かつては大浜公園まで続く路面電車と接続をしていました。

大浜公園は、明治36年(1903)に開催された第5回内国勧業博覧会の会場で、東洋一の水族館とも言われた「堺水族館」をはじめ、辰野金吾が設計した温浴施設「潮湯」、海水浴場、料理旅館や土産物屋などが軒を連ねていました。

戦災や臨海工業地帯の埋め立てによって、現在はかつての面影を残すものが少なくなっていますが、日本で2番目に古い木造灯台「旧堺燈台」や旧堺港からの夕日などすぐれた文化的景観が楽しむことができます。

南海高野線 浅香山駅

大阪府堺市

【物のはじまりなんでも堺!?日本有数の鉄道製造メーカーのルーツは堺】

現在の南海高野線浅香山駅の西側から阪堺電車の高須神社前停留所の間には、かつて鉄道車両などをつくる工場がありました。

日本有数の鉄道製造メーカーだった「帝国車両工業」の前身にあたる「梅鉢鉄工所」です。

もともと堺で鋤や鍬などの農具の修繕を行う鍛冶職であった梅鉢安太郎が、明治22年(1889)に南海電鉄の前身である「阪堺鉄道」から線路用具の制作を委託されたことが創業のきっかけとされています。

その後、明治36年(1903)に地元大阪堺で開催された第5回内国勧業博覧会では、自社で製作した電車を出品するなど、徐々に鉄道車両メーカーとして発展していき、路面電車を中心に受注していきました。

梅鉢鉄工所の工場は、昭和14年(1939)に現在の堺市西区鳳(現在のアリオ鳳付近)に移転するまで稼動し、南海高野線浅香山駅から西方向の道路に当時の工場へ向かう引き込み線の痕跡が見られます。

その後の梅鉢鉄工所は、昭和16年(1941)に帝国車両工業と社名を変更し軍需工場化されました。

戦後は、南海電鉄の11001系や国鉄車両の製造を引き受けましたが、昭和43年(1968)に東急車両製造に吸収合併となり、同社の鳳工場となりました。ちなみに鳳工場は平成15年(2003)まで鉄道関連機器の製造がおこなわれ、工場の閉鎖後、アリオ鳳となりました。